医療費助成制度

申請から医療受給者証交付の流れ

①申請

指定難病の医療費助成を受けるには、特定医療費(指定難病)受給者証(以下「医療受給者証」)が必要です。難病指定医※が作成した臨床調査個人票(診断書)と他の必要な書類(申請に必要となる書類を参照)を合わせて、都道府県・指定都市の窓口に医療費助成の申請をします。

申請に必要となる書類

申請には以下の書類が必要であり、赤字部分の書類等は必要に応じて提出が求められます。

| 提出書類 | 必要とする理由 |

|---|---|

| 特定医療費の支給認定申請書 | ー |

| 診断書(臨床調査個人票) | 指定難病に罹患していること、一定程度の症状であるかを確認するため。 |

| 住民票(申請者及び申請者の世帯の構成員のうち、申請者と同一の医療保険に加入している者が確認できるものに限る。) | 自己負担上限額(月額)の決定に必要となるため。 |

| 世帯の所得を確認できる書類[市町村民税(非)課税証明書等] | |

| 保険証の写し(被保険者証・被扶養者証・組合員証などの医療保険の加入関係を示すもの) | |

| 人工呼吸器等装着者であることを証明する書類 | |

| 世帯内に申請者以外に特定医療費又は小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類 | |

| 医療費について確認できる書類(「高額かつ長期」又は「軽症高額該当」に該当することを確認するために必要な領収書等) | 自己負担上限額(月額)の決定及び、支給認定の要件を確認する際に必要となるため。 |

| 同意書(医療保険の所得区分確認の際に必要) | 保険情報の照会を保険者に行う際に必要となるため。 |

②審査(都道府県・指定都市)

都道府県・指定都市は(1)病状の程度が認定基準に該当するとき、または、(2)認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人(軽症高額該当:申請月以前の12ヵ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある場合)と認める場合に支給認定を行います。認定審査期間は2~3ヵ月程度です。

③医療受給者証交付(都道府県・指定都市)

審査の結果、支給認定されると「医療受給者証」が交付され、不認定の場合は不認定通知が送付されます。

「医療受給者証」が交付されるまでの間に、都道府県・指定都市が指定した「難病指定医療機関」においてかかった医療費は払戻し請求をすることができます。

医療受給者証の有効期間は?

原則として申請日から1年以内で都道府県・指定都市が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。

④受診・治療

「難病指定医療機関※」で「医療受給者証」を提示すると医療費の助成が受けられます。

※「難病指定医」及び「難病指定医療機関」については、難病情報センターホームページで検索するか、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。

【参考】難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460)患者さんの自己負担上限額

自己負担上限月額は、受診した複数の指定医療機関の定率負担割合合算額に適用されます。このため、医療受給者証とともに交付される「自己負担上限額管理票」で管理されます。

(1)各指定医療機関では、受診のつど自己負担上限月額の範囲内で医療費の2割(または1割)を徴収します。

(2)患者は、指定医療機関を受診のつど、徴収額を管理票に記入してもらいます。

(3)自己負担累積額が自己負担上限月額に達した場合は、その時の指定医療機関が確認し、その月に負担上限月額を超える費用徴収は行われません。

医療費助成における自己負担上限額(月額)

| 階層区分 | 階層区分の基準 ( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合に おける年収の目安 |

自己負担上限額(外来+入院) (患者負担割合:2割) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 高額かつ長期※ | ||||

| 人工呼吸器等 装着者 |

|||||

| 生活保護 | ー | 0円 | 0円 | 0円 | |

| 低所得I | 市町村民税 非課税(世帯) | 本人年収~80万円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |

| 低所得II | 本人年収80万円超~ | 5,000円 | 5,000円 | ||

| 一般所得I | 市町村民税 課税以上7.1万円未満(約160万円~約370万円) | 10,000円 | 5,000円 | ||

| 一般所得II | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満(約370万円~約810万円) | 20,000円 | 10,000円 | ||

| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上(約810万円~) | 30,000円 | 20,000円 | ||

| 入院時の食費 | 全額自己負担 | ||||

※月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)

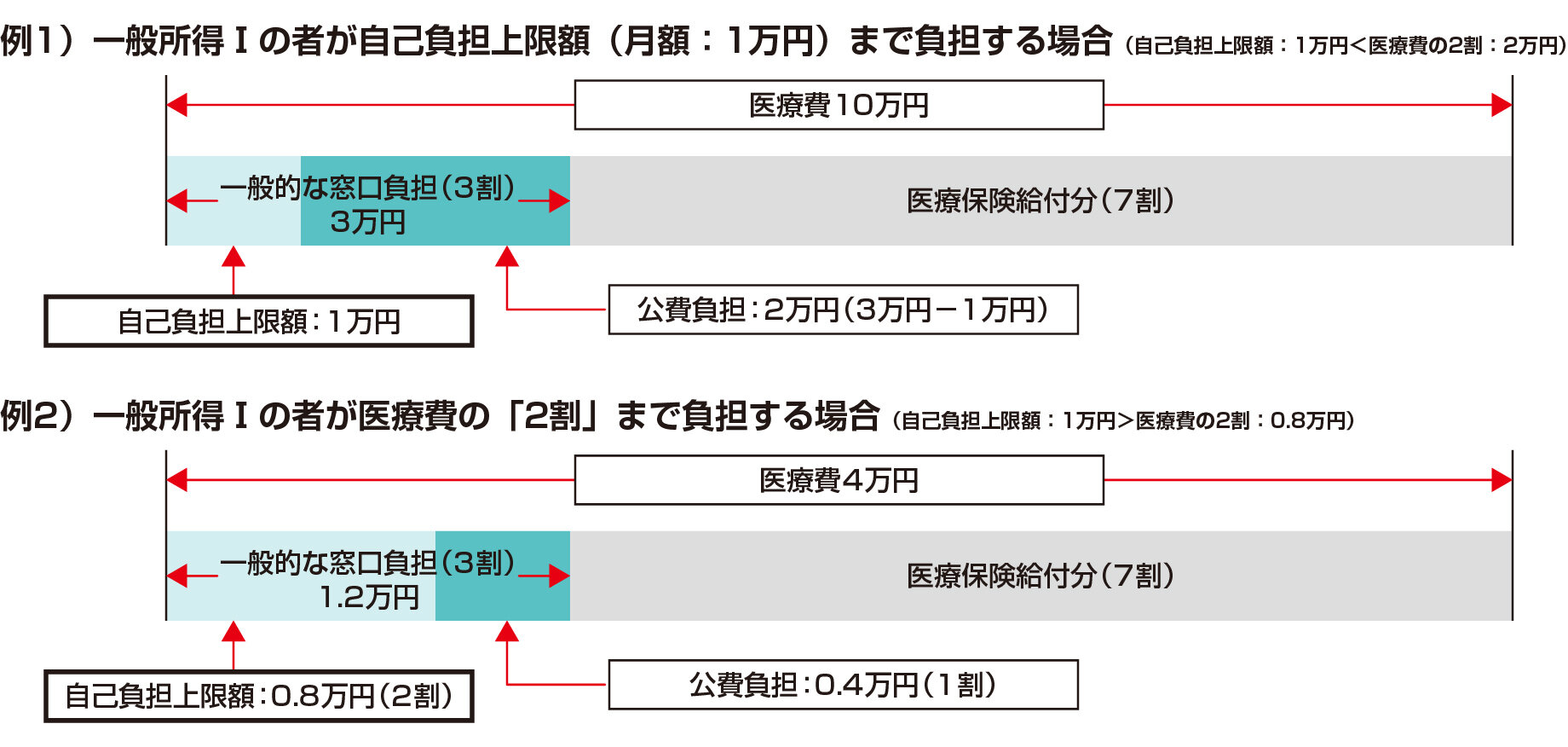

参考 自己負担の考え方

特定医療費(指定難病の医療費助成)の支給にあたっては、医療保険制度、介護保険制度による給付が優先されます(保険優先制度)。通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担し、残りの医療費の3割を患者さんが自己負担することになりますが、特定医療費の支給認定を受けた場合は、難病指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限額(月額)までとなります。

ただし、自己負担上限額と医療費2割を比較して、自己負担上限額の方が上回る場合は、医療費の「2割」が窓口での負担額となります。

自己負担上限額管理票による自己負担額の管理(例)

| 令和6年2月分自己負担上限額管理票 | |||||

| 受診者名 | ○○△△ | 受診者番号 | 0012345 | ||

| 月間自己負担上限額 10,000円 |

|||||

| 日付 | 指定医療機関名 | 医療費総額(10割分) | 自己負担額 | 自己負担の累積額(月額) | 徴収印 |

| 2月1日 | ○○○病院 | 30,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 印 |

| 2月1日 | ××薬局 | 6,000円 | 1,200円 | 7,200円 | 印 |

| 2月20日 | ○○○病院 | 25,000円 | 2,800円 | 10,000円 | 印 |

| 2月20日 | ××薬局 | 4,000円 | |||

| 上記の通り、月間自己負担上限額に達しました。 | |||||

| 日付 | 指定医療機関名 | 確認印 | |||

| 2月20日 | ○○○病院 | 印 | |||