- お役立ち情報

- キッセイ診療サポート

![]()

患者さんの誤解や失念を防ぐためにどのようなサポートが必要でしょうか。

適切な説明をしていても患者さんの誤解や失念はたびたび発生します。

事例をもとに、改めてできることを考えます。

監 修坂口 眞弓 先生 みどり薬局[東京都台東区蔵前]

説明は丁寧に、視覚的に印象を残す

説明は丁寧に、視覚的に印象を残すいずれの事例も、薬剤師は薬剤の変更時における基本的な説明はしています。しかし、薬剤師が「これで理解してくれるだろう」と思う以上に、丁寧な説明が必要な患者さんは少なくないことを念頭に置く必要があります。

口頭で説明するだけではなく、薬剤を一緒に目で確認してもらったり、薬袋や薬剤情報提供書の中のポイントとなる部分に、マーカーを入れるところを見てもらいながら説明をすることで、理解を深めるとともに印象を残すことができます。

過去に服用経験がある薬剤であっても大事な説明は省略せず、類似薬からの切り替えでは、違いを特に強調するなどの注意も必要です。

手書きの補足コメントでサポートする

手書きの補足コメントでサポートする

患者さんがその場では「分かりました」と返事をしても、帰宅後忘れてしまうことも多いので、患者さんの年齢や理解度に合わせて補足コメントを手書きで書き加えるなどの工夫もします。

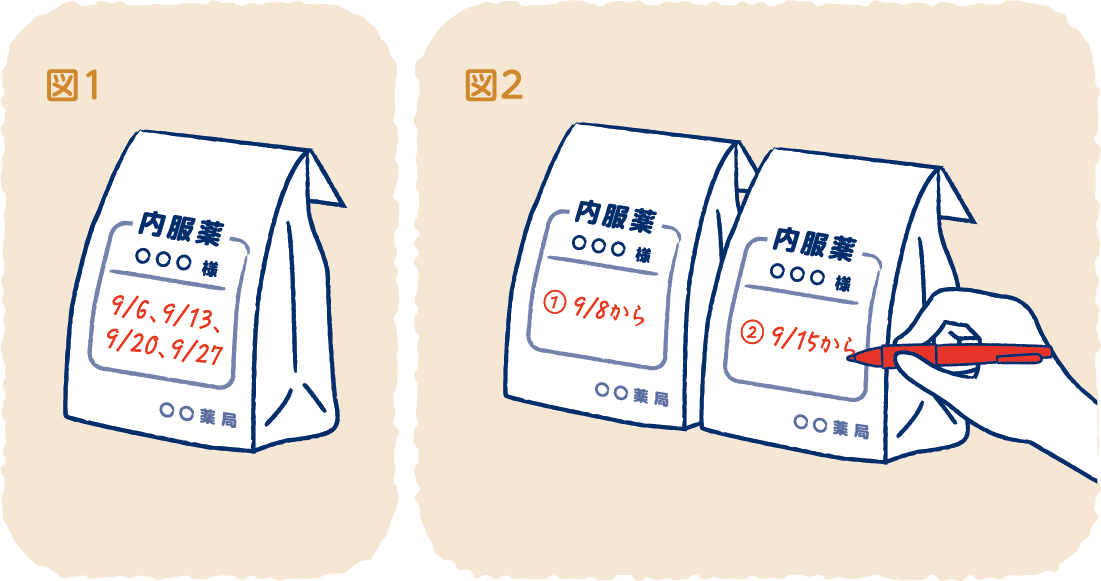

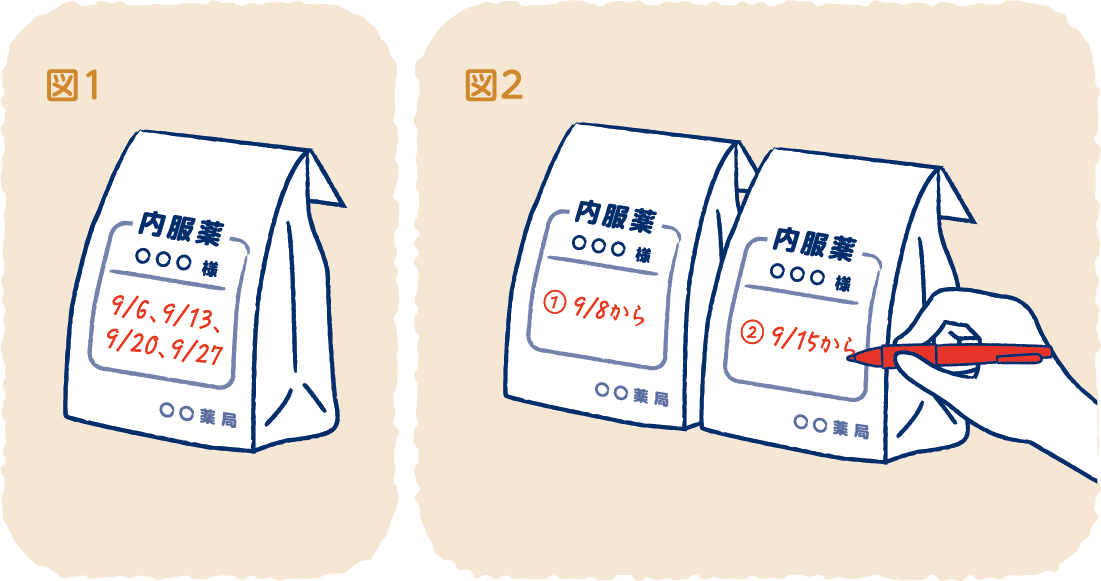

例えば、週1回服用の薬剤が1ヶ月分処方された場合であれば図1図1のように服用日を明確にして薬袋に記入します。

抗生剤の処方パターンで、セフェム系薬剤E(1回1錠 1日3回 7日分)服用後、マクロライド系薬剤F(1回1錠 1日2回 7日分)という場合がありますが、薬剤Eの薬袋に「①●/●から」、薬剤Fの薬袋に「②●/●から」と記入します(図2図2)。

患者さんが気軽に質問できる関係をつくる

患者さんが気軽に質問できる関係をつくる電話などで質問に応じる体制を整え、「分からないこと、疑問に思ったことがあればいつでも気軽に連絡してくださいね」など、患者さんが遠慮しないように、忘れず声かけをします。

当社ウェブサイトでは、ご利用者の利便性向上と当社サービスの向上のためCookieを使用しています。また、当サイトの利用状況を把握するためにCookieを使用し、Google Analyticsと共有しています。Cookieによって個人情報を取得することはありません。Cookieの使用にご同意いただきますようお願いいたします。詳しくはこちら